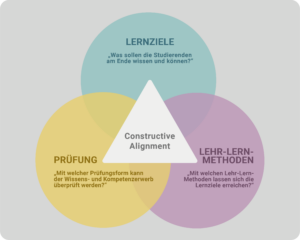

Constructive Alignment

Constructive Alignment bezeichnet die optimale Abstimmung von Lernzielen, Lehr-Lern-Methoden sowie der Prüfungsform einer Lehrveranstaltung. Das bedeutet, dass bei der Vorbereitung einer Lehrveranstaltung zuerst die Lernziele, welche die Studierenden im Laufe der Lehrveranstaltung erreichen sollen, definiert werden. Anschließend werden die dazu passende Prüfungsform sowie die geeigneten Lehr-Lern-Methoden, welche die Studierenden bei der Erreichung der Lernziele unterstützen, festgelegt. Somit ist die Umsetzung des Constructive Alignments das Fundament für kompetenzorientiertes Prüfen. (vgl. HRK, 2024)

Abbildung: Constructive Alignment (eigene Darstellung)

Quelle:

Macke, Gerd; Hanke, Ulrike; Viehmann-Schweizer, Pauline; Raether Wulf (2016): Kompetenzorientierte Hochschuldidaktik. Weinheim: Beltz Verlag.

Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)

Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) regelt europaweit die Verarbeitung von personenbezogenen Daten. Die DSGVO basiert auf Artikel 8 der Grundrechtecharta. Dort ist der Schutz der Grundrechte und Grundfreiheiten natürlicher Personen, mit besonderer Berücksichtigung auf das Recht auf Schutz personenbezogener Daten verankert. Wenn es im Hochschulkontext zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten kommt, findet die DSGVO Anwendung. Personenbezogene Daten sind demnach alle Informationen, die sich auf natürliche Personen beziehen. Diese können von Klarnamen bis hin zu Pseudonymen (z. B. im Hochschulkontext können dies Matrikelnummern sein) reichen und müssen geschützt werden. (vgl. TU-Graz 2022)

Quelle:

TU Graz: Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO); Abrufbar unter: https://e-campus.st/moodle/mod/glossary/view.php?id=23&mode=letter&hook=D&sortkey=&sortorder=; Stand: 15.02.2022

Diagnostische Prüfung

Diagnostische Prüfungen werden zu Beginn eines Semesters durchgeführt, um den Wissens- und Kompetenzstand der Studierenden abzufragen. Somit bekommen die Lehrenden einen Überblick, welche Voraussetzungen die Studierenden mitbringen und wie sie auf Basis dessen die Lehrveranstaltung gestalten sollten. Aber auch die Studierenden erhalten dadurch ein Feedback über ihren Wissens- und Kompetenzstand. Zu diagnostischen Prüfungen zählen auch Eingangsklausuren oder Einstufungstests. (vgl. Weiterbildung Mittelhessen hoch 3 2022) Zur Abgrenzung siehe auch „formative“ sowie „summative Prüfung“.

Quelle:

Weiterbildung Mittelhessen hoch 3 (2022): E-Prüfungen; Abrufbar unter: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiLyNS5n9X4AhVZi_0HHUpfB-UQFnoECAgQAQ&url=https%3A%2F%2Filias.uni-giessen.de%2Filias%2Fgoto.php%3Ftarget%3Dfile_72678_download%26client_id%3DJLUG&usg=AOvVaw3uRWdRFOH2EeTjdwbqqvNZ; Stand: 01.07.2022

Digitale Prüfung

Im Projekt ii.oo wird der Begriff „digitale Prüfung“ wie folgt definiert;

Digitale Prüfungen können folgende zwei Ausprägungen haben:

- Die Studierenden kommen während der Prüfungsdurchführung mit einem digitalen Medium in Berührung. Die Übermittlung der Prüfungsleistung oder die Kommunikation zwischen Lehrenden und Studierenden findet in der Regel über ein digitales Kommunikationssystem statt.

- Oder es handelt sich um die Prüfungsart „elektronische Prüfung“, welche nach Fischer et al. (2022) wie folgt definiert wird: Bei elektronischen Prüfungen handelt es sich um eine Prüfungsart, die rein digital durchgeführt wird. „Der Studierende [gibt] die Prüfungsleistung unmittelbar in einen Computer [ein], so dass diese dann sofort im Bereich der Prüfungsbehörde auf deren Server gespeichert wird. […] [D]ie rein digitale Verarbeitung der Prüfungsleistung unterscheidet die elektronische Prüfung“ von anderen digitalen Prüfungen.

Digitale Prüfungen können in Präsenz und / oder als Fernprüfung bzw. Online-Prüfung durchgeführt werden.

Quelle:

Fischer, Edgar; Jeremias, Christoph; Dieterich, Peter (2022): Prüfungsrecht. 8., vollständig neubearbeitete Auflage. München: C.H. Beck (NJW Praxis, Band 27/2).

E-Portfolio

E-Portfolios (= Elektronische Portfolios) sind digitale Sammlungen mit denen Studierende ihren Lernprozess dokumentieren, reflektieren und präsentieren. Dadurch soll der individuelle Lernprozess sichtbar und nachvollziehbar gemacht werden, sodass Schwachstellen systematisch verbessert und Stärken ausgebaut werden können. Ziel ist es, die Selbstorganisation zu stärken und die Kompetenzentwicklung durch selbstgesteuertes Lernen zu fördern.

Hauptbestandteile von Portfolios sind:

- Sammlungen von Arbeitsergebnissen

- Anmerkungen von z. B. Tutor:innen oder Lehrenden

- Feedback-Möglichkeiten

- Persönliche Reflexionen

Je nach didaktischer Ausrichtung ergeben sich unterschiedliche Einsatzszenarien. So kann ein E-Portfolio mit Mahara in der Orientierungsphase des Studiums erstellt werden, um den Studierenden die Möglichkeit zu geben, sich im Studienalltag zurechtzufinden und ihre Studien- oder Schwerpunktwahl zu reflektieren, ggf. mit Unterstützung eines Mentors/ einer Mentorin. Es kann aber auch zur Dokumentation der Lernkompetenz genutzt werden, um den Weg zum Lernziel und die verschiedenen Stufen der Vertiefung von Wissen aufzuzeigen. Auch der Zuwachs an Kompetenzen und Wissen wird im Entwicklungsportfolio reflektiert. Denkbar ist darüber hinaus die Nutzung als persönliche Profilseite und als Portfolio für Bewerbungsverfahren, das sogenannte Präsentationsportfolio. (vgl. Hochschule München 2022)

In den ii.oo-Prüfungsvarianten entspricht das E-Portfolio aufgrund seiner charakteristischen Merkmale einer Ausarbeitung.

Mit den ii.oo-Merkmalen für Prüfungsformen wird ein E-Portfolio wie folgt charakterisiert:

- Aufsicht: Ohne Aufsicht

- Prüfungsort: An einem beliebigen Ort

- Werkzeuge zur Bearbeitung: Textverarbeitungsprogramme, fachspezifische Software, Präsentationssoftware usw.

- Bearbeitungszeit: Individuelle Zeiteinteilung im Rahmen eines längeren Zeitraums

- Antwort-Wahl-Verfahren: Nicht zutreffend

- Hilfsmittel: Verwendung möglich

- Einzel-/ Gruppenprüfung: Beides möglich

- Vorbereitung: Prüfungsaufgaben sind vor der Prüfung bekannt

- Prüfungssysteme: E-Portfoliosysteme

E-Portfolio Arten

1. Entwicklungsportfolio:

Das Entwicklungsportfolio unterstützt die Darstellung des Entwicklungsprozesses eines Produktes. Es entsteht üblicherweise über einen längeren Zeitraum hinweg. Im E-Portfolio wird Wissen von Studierenden dokumentiert und reflektiert.

2. Reflexionsportfolio:

Das Reflexionsportfolio dient primär der Selbstbeurteilung und Evaluation/Beurteilung der Leistungen der Studierenden. Das E-Portfolio dient als Werkzeug zur Dokumentation und Begleitung individueller Lernprozesse.

3. Präsentationsportfolio:

Das Präsentationsportfolio dient der Außendarstellung der im Portfolio dokumentierten Ergebnisse. Bei diesem E-Portfolio liegt der Fokus auf der Präsentation des Endproduktes und nicht primär auf die ausführliche Dokumentation des Lernprozesses.

→ Allgemeiner Hinweis:

In den meisten Fällen weisen E-Portfolios Merkmale verschiedener Portfolioarten auf und stellen sich häufig als Mischform dar.

Quellen:

Hochschule München: Mahara – das E-Portfolio der Hochschule München; Abrufbar unter: https://www.hm.edu/lehren/e_learning_center/materialien/mahara.de.html; Stand: 12.01.2023

Mahara FH St. Pölten: Was ist ein E-Portfolio?; Abrufbar unter: https://mahara.fhstp.ac.at/view/view.php?id=7559; Stand: 22.04.2025

Mahara FH St. Pölten: Was ist ein E-Portfolio?; Abrufbar unter: https://mahara.fhstp.ac.at/view/view.php?id=7559; Stand: 22.04.2025

Mahara Universität Würzburg: Beispiel: Portfolio begleitend zur Lehrveranstaltung – Glossar; Abrufbar unter: https://mahara.uni-wuerzburg.de/view/view.php?id=15959; Stand 22.04.2025

Mahara Universität Würzburg: Beispiel: Portfolio begleitend zur Lehrveranstaltung – Glossar; Abrufbar unter: https://mahara.uni-wuerzburg.de/view/view.php?id=15959; Stand 22.04.2025

Fernuniversität Hagen, Zentrum für Lernen und Innovation (ZLI): Kennen Sie schon… E-Portfolios?; Abrufbar unter:https://www.fernuni-hagen.de/zli/blog/kennen-sie-schon-e-portfolios/ ; Stand 22.04.2025

E-Prüfungssysteme

Bei E-Prüfungssystemen findet die Vorbereitung, Durchführung, Korrektur und häufig auch die Einsicht einer digitalen Prüfung in einem Softwaresystem statt. Laut Bandtel et al. (2021) „müssen E-Prüfungssysteme eine Reihe technischer und organisatorischer Maßnahmen implementieren, die unter anderem durch Vorgaben des Datenschutzes, der Datensicherheit und des Prüfungsrechts erforderlich sind.“

Quelle:

Bandtel, Matthias; Baume, Matthias; Brinkmann, Elena; Bedenlier, Svenja; Budde, Jannica, Eugster, Benjamin; Ghoneim, Andrea; Halbherr, Tobias; Persike, Malte; Rampelt, Florian; Reinmann, Gabi; Sari, Zaim; Schulz, Alexsander (Hrsg.) (2021): Digitale Prüfungen in der Hochschule. Whitepaper einer Community Working Group aus Deutschland, Österreich und

der Schweiz. Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, Berlin: Hochschulforum Digitalisierung.

EU AI Act

Die KI-Verordnung der EU zielt darauf ab, einen einheitlichen Rechtsrahmen für den Umgang mit KI in allen Mitgliedstaaten zu schaffen. Sie soll eine verantwortungsvolle Entwicklung sowie einen verantwortungsvollen Einsatz von KI-Systemen innerhalb der EU sicherstellen. Hierzu werden KI-Systeme je nach Risikopotenzial in verschiedene Kategorien eingestuft – von geringem bis hin zu unannehmbarem Risiko. Abhängig von der jeweiligen Risikostufe legt die Verordnung spezifische Anforderungen und Auflagen fest. In Kraft getreten ist die KI-Verordnung im August 2024. (vgl. KI:edu.nrw 2025)

EXaHM

= application oriented digital Examination system at Hochschule München ist eine digitale Prüfungsumgebung für anwendungsorientierte Prüfungen mit Drittapplikation mit dem jede gewünschte Software abgesichert werden kann (z. B. Excel, MATLAB, Visual Studio). So ermöglicht EXaHM anwendungs- und kompetenzorientierte Prüfungen.). Der sogenannte Kioskmodus stellt sicher, dass den Prüflingen während der Prüfung ausschließlich zugelassene Software, vorab definierte Hilfsmittel und ausgewählte Systemfunktionen zur Verfügung stehen.

Dabei werden alle Schritte, „vom Hochfahren der Computer, über den Wechsel in den Prüfungsmodus und den Beginn der Prüfung, bis hin zum Prüfungsende und dem Herunterfahren der Computer, mithilfe eines zentralen Servers automatisiert durchgeführt“ (Hochschule München 2023). Die Durchführung der Prüfungen findet derzeit in den PC-Räumen der Hochschule statt.

Quelle:

Hochschule München: EXaHM; Abrufbar unter: https://www.hm.edu/lehren/kompetenzzentrum_digitales_pruefen/EXaHM.de.html Stand: 12.01.2023

Fairness

Fairness ist ein Wert, der auf Gerechtigkeitsvorstellungen beruht und das ethische Denken und Handeln von Personen bestimmt. Was als fair wahrgenommen wird, ist subjektiv.

Das Empfinden von Fairness kann durch transparente Kommunikation über das Verhalten der beteiligten Personen und Entscheidungsprozesse hergestellt und / oder gesteigert werden. mehr eine Situation, Entscheidung, Verhalten als fair empfunden wird, desto höher ist dessen Akzeptanz (vgl. Frey et al. 2021; Jonas 2015; Schmid 2015).

Für Prüfungssituationen ergibt sich daraus, dass Prüfungen und Beurteilungen von Prüfungsleistungen dann als fair erlebt werden, wenn:

- die Inhalte der Prüfung mit dem, was vorab von der Lehrperson kommuniziert wurde, als übereinstimmend wahrgenommen werden.

- die Kriterien, nach denen eine Prüfungsleistung bewertet wird, transparent und nachvollziehbar sind.

- die Lehrperson ihre Beurteilung einer Prüfungsleistung (anhand der kommunizierten Kriterien) nachvollziehbar erläutern kann.

- die Studierenden und Lehrenden sich gegenseitig wertschätzend und respektvoll, unabhängig der tatsächlichen Prüfungsleistung, begegnen.

(vgl. Frey et al. 2021)

Quelle:

Frey, Dieter; Bürgle, Nadja; Uemminghaus, Monika (2021): Eine Vision exzellenter Lehre: 11 Anforderungen an Dozierende. In: Frey, Dieter; Uemminghaus, Monika (Hrsg.): Innovative Lehre an der Hochschule. Konzepte, Praxisbeispiele und Lernerfahrungen aus COVID-19. Berlin: Springer, S. 16-67.

Jonas, Eva (2015): Fairness lohnt sich! Psychologische Facetten von Gerechtigkeit und ihr Beitrag zu Kooperation und Widerstand in sozialen Interaktionen. In: Dimitriou, Minas; Schweiger, Gottfried (Hrsg.): Fairness und Fairplay. Interdisziplinäre Perspektiven. Wiesbaden: Springer VS, S. 23-49.

Schmid, Christine (2015): Fairness und Fairplay aus pädagogischer Sicht. Von Regeln der Fairness zur Moral der Gerechtigkeit. In: Dimitriou, Minas; Schweiger, Gottfried (Hrsg.): Fairness und Fairplay. Interdisziplinäre Perspektiven. Wiesbaden: Springer VS, S. 166-184.

Fernprüfung

Im bayerischen Hochschulrecht sind die rechtlichen Rahmenbedingungen für elektronische Fernprüfungen in der Bayerischen Fernprüfungserprobungsverordnung (BayFEV) festgelegt. Fernprüfungen sind demnach „Prüfungen, die ihrer Natur nach dafür geeignet sind, in elektronischer Form und ohne die Verpflichtung, persönlich in einem vorgegebenen Prüfungsraum anwesend sein zu müssen, durchgeführt werden“ (§1 Abs. 1 BayFEV).

Mit Fernprüfungen können schriftliche, mündliche oder praktische Prüfungen umgesetzt werden. Schriftliche Fernprüfungen, sogenannte Fernklausuren, finden in einem vorgegebenen Zeitraum unter Einsatz von elektronischen Kommunikationstechnologien mit Videoaufsicht statt. Bei mündlichen und praktischen Fernprüfungen werden Videokonferenzsysteme zur Durchführung der Prüfung eingesetzt. (vgl. §2 BayFEV)

Der Begriff „Online-Prüfung“ kann synonym zum Begriff „Fernprüfung“ verwendet werden. In ii.oo wird in der Regel der Begriff „Fernprüfung“ verwendet.

Quelle:

Bayerische Fernprüfungserprobungsverordnung (BayFEV) (2020): Abrufbar unter: https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayFEV; Stand: 23.12.2021