Formative Projektarbeit in Game-Produktion und Management

- Lehrperson: Prof. Michael Hebel

- Hochschule Neu Ulm

- Fachdisziplin: Spielwissenschaften - Game Design

Stellen Sie sich vor...

Sie möchten Ihren Studierenden die Möglichkeit geben, ihre kreativen Kompetenzen in der Gameentwicklung praxisnah und industrieorientiert unter Beweis zu stellen – und zwar in sämtlichen wissenschaftlichen und künstlerischen Disziplinen: vom Design über die Künste und Geisteswissenschaften bis hin zu den Naturwissenschaften.

Dazu konzipieren Sie eine Projektarbeit, bei der die Studierenden ihre Ideen, den Entwicklungsprozess sowie zentrale Entscheidungen präsentieren – idealerweise vor einem realen Auftraggeber. Begleitend dazu erstellen sie eine Projektdokumentation im Stil der Industrie, die ihre Herangehensweise und Problemlösungskompetenz nachvollziehbar darstellt. Dieses Lehr- und Prüfungsformat fördert nicht nur die kreative Gestaltungskraft, sondern auch die Fähigkeit zum strukturierten Arbeiten im interdisziplinären Team sowie zur persönlichen Reflexion.

Beschreibung der Prüfung

Die Studierenden erhalten einen realen Kundenauftrag mit der Aufgabe, eine konkrete Problemstellung durch die Entwicklung eines Games zu lösen – etwa in Form einer Trainingssimulation oder eines Serious Games. Dabei durchlaufen sie alle für die Branche typischen Prozesse und organisieren eigenständig die erforderlichen Arbeitsschritte.

Das Projekt ist – analog zu industriellen Abläufen – in bewertbare Stage-Gates unterteilt und wird formativen Prinzipien folgend begleitet. In der ersten Phase kommt Design Thinking zum Einsatz, um Problemstellung und Zielgruppe fundiert zu analysieren – ein Prozess, der stark geisteswissenschaftlich geprägt ist. In der zweiten Phase folgt die Umsetzung im Rahmen agiler Projektentwicklung.

Kollaboratives, interdisziplinäres Arbeiten ist dabei essenziell: Jedes Spiel muss gestaltet (Design), programmiert (MINT), visuell umgesetzt (Künste) und hinsichtlich seiner Marktfähigkeit bewertet (Wirtschaftswissenschaften) werden.

Die Leistungsbewertung orientiert sich an den konkreten Projektphasen und differenziert dabei die relevanten Prozess- und Erfolgskriterien. Anstelle einer pauschalen Note erhalten die Studierenden eine detaillierte Rückmeldung zu einzelnen Aspekten ihrer Arbeit – und damit ein realistisches und praxisnahes Feedback.

Anwendung des Constructive Alignment

Je nach Modulschwerpunkt liegt der Fokus auf unterschiedlichen Aspekten der Gameentwicklung – etwa auf dem Entwicklungsprozess und Projektmanagement, dem kreativen Weltenbau oder der Auseinandersetzung mit gesellschaftlich relevanten Fragestellungen.

Je nach Modulschwerpunkt liegt der Fokus auf unterschiedlichen Aspekten der Gameentwicklung – etwa auf dem Entwicklungsprozess und Projektmanagement, dem kreativen Weltenbau oder der Auseinandersetzung mit gesellschaftlich relevanten Fragestellungen.

Dabei werden alle drei Lernbereiche angesprochen: die kognitive, psychomotorische und affektive Dimension. Die Ergebnisse der studentischen Arbeit werden im Prüfungsverfahren COTES sichtbar gemacht und lassen sich durch die klare Struktur transparent nachvollziehen.

Abhängig von der Projektkomplexität werden unterschiedliche Kompetenzen und Lernziele in den Mittelpunkt gestellt. Allen Projekten gemeinsam ist jedoch die systematische Durcharbeitung des Designprozesses – dazu gehören:

- fundierte Recherche bezüglich der (gesellschaftlichen) Problemstellung, der Zielgruppe, der Potentiale, der ökonomischen Anforderungen,

- Entwicklung und Anwendung von Bewertungskriterien und Gestaltungsrichtlinien,

- Bildung und Auswahl von Varianten,

- Prüfung auf Validität,

- Evaluation,

- Prototyping und Testing,

- sowie der Einsatz professioneller Präsentationstechniken (z. B. Pitching).

Die Prüfung ist als Portfolioprüfung konzipiert, die es den Studierenden ermöglicht, die intendierten Lernziele praxisnah, prozessbasiert und reflektiert zu erreichen. Grundlage der Projektarbeit sind die etablierten Methoden Design Thinking und agile Projektentwicklung, anhand derer die Studierenden systematisch an komplexe Problemstellungen herangeführt werden.

Der gesamte Entwicklungsprozess – von der tiefgehenden Problem- und Zielgruppenanalyse (Deep Dive) über Ideation, Prototyping bis hin zur Implementierung – wird dabei sowohl in Einzelschritten als auch im Gesamtzusammenhang bewertet. Dadurch können kreative, analytische und methodische Kompetenzen gezielt gefördert und geprüft werden.

Geeignetheit der Prüfungsform zur Kompetenzmessung

Die Prüfungsform besteht aus mehreren aufeinander abgestimmten Elementen:

- Zwei Projektpitches mit begleitender Präsentation,

- eine schriftliche Projektdokumentation (z. B. Game-Design-Dokumente, Projektmanagementunterlagen, Reflexionen, Lerntagebücher)

- und dem spielbaren Artefakt (dem Game selbst).

Diese Kombination erlaubt eine vielschichtige Beurteilung der fachlichen, kreativen und sozialen Kompetenzen. Die Portfoliostruktur schafft Transparenz im Lernprozess und macht individuelle Leistungen differenziert sichtbar.

Ein besonderer Mehrwert liegt in der interdisziplinären Betreuung: Die Bewertung erfolgt durch Lernbegleiter*innen aus den jeweils relevanten Fachdisziplinen, die die Studierenden bedarfsgerecht unterstützen und die Prüfungsleistungen mit fachspezifischem Blick bewerten. Dadurch wird eine faire, kompetenzorientierte und realitätsnahe Leistungsbeurteilung gewährleistet.

Die Lehr- und Lernaktivitäten orientieren sich konsequent an den angestrebten Lernzielen sowie an der Prüfungsform der praxisnahen, kompetenzorientierten Projektarbeit. Projektbasiertes Arbeiten bildet dabei nicht nur die Prüfungsgrundlage, sondern auch das didaktische Leitprinzip – in enger Anlehnung an reale berufliche Anforderungen.

Die Lehr- und Lernaktivitäten orientieren sich konsequent an den angestrebten Lernzielen sowie an der Prüfungsform der praxisnahen, kompetenzorientierten Projektarbeit. Projektbasiertes Arbeiten bildet dabei nicht nur die Prüfungsgrundlage, sondern auch das didaktische Leitprinzip – in enger Anlehnung an reale berufliche Anforderungen.

Bereits ab dem ersten Semester werden die Studierenden im Rahmen des Projektstudiums an diese Arbeitsrealität herangeführt. Die Projektarbeiten sind interdisziplinär angelegt und spiegeln die zunehmende Komplexität realer, sogenannter „bösartiger Probleme“ (wicked problems) wider, wie sie Rittel beschreibt – also Aufgabenstellungen ohne eindeutige Lösungen, die kreative, kritische und systemische Denkweisen erfordern.

Im Grundstudium liegt der Schwerpunkt auf dem Aufbau grundlegender kognitiver, sozialer und psychomotorischer Kompetenzen. Die Projekte sind so gestaltet, dass sie geringe technische Hürden setzen, um Raum für methodisches und gestalterisches Lernen zu schaffen. Ergänzend werden begleitende Lehrformate wie Workshops, Tutorien oder begleitete Übungen angeboten, die gezielt den Aufbau von Kompetenzen in Bereichen wie Design, Technik, Kommunikation und Teamarbeit fördern.

In höheren Semestern verschieben sich die Lernziele in Richtung gesellschaftlich relevanter Fragestellungen und einer vertieften wissenschaftlichen Reflexion. Hier liegt der Fokus zunehmend auf geisteswissenschaftlicher Analyse, werteorientiertem Handeln und der Festigung affektiver Lernprozesse – etwa durch Projekte mit explizitem gesellschaftlichem oder ethischem Bezug. Studierende übernehmen dabei zunehmend Verantwortung – sowohl für ihre Teamprozesse als auch für die gesellschaftliche Wirkung ihrer gestalterischen Entscheidungen.

Über alle Semester hinweg wird das Projektstudium durch didaktisch geplante Iterationen von Feedback, Reflexion und Weiterentwicklung strukturiert. Die Lehrenden agieren dabei nicht nur als Wissensvermittelnde, sondern primär als Lernbegleiter*innen, die Studierende dabei unterstützen, ihre Rolle im Team, ihre Herangehensweisen und ihre Ergebnisse kritisch zu reflektieren und weiterzuentwickeln.

Die enge Verzahnung von Lernzielen, Prüfungsanforderungen und realitätsnahen, interdisziplinären Projektaufgaben schafft ein lernwirksames Umfeld, das nicht nur Fachwissen vermittelt, sondern vor allem zur Entwicklung persönlicher, sozialer und beruflicher Handlungskompetenzen beiträgt.

Prüfungsfach:

Alle designbezogenen Projektmodule im Studiengang Game-Produktion und Management

Prüfungsform:

Formative Projektarbeit(en)

Prüfungssystem:

Moodle

Prüfungsniveau:

Bachelor und Master

Anzahl Prüflinge:

minimal: 5

ideal: 20

maximal: 50

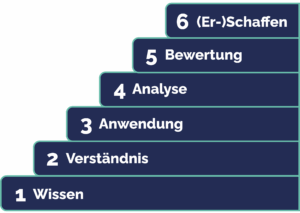

Kompetenzniveaus:

Zum Kontakt:

Ich halte meine Prüfung für eine Good Practice, weil...

… es reale Arbeitsprozesse der Branche abbildet, interdisziplinäres und werteorientiertes Handeln fördert, individuelle Kompetenzen praxisnah entwickelt und durch transparente Rückmeldungen differenzierte Lernwege ermöglicht.