EXaHM-Prüfung – Digitalethik

- Lehrperson: Prof. Dr. Sven Rill

- Hochschule Hof

- Fachdisziplin: MINT

Stellen Sie sich vor:

Sie begleiten Ihre Studierenden durch ein Modul zur Digitalethik – mit all seinen theoretischen Grundlagen, aber auch ganz konkreten gesellschaftlichen Herausforderungen. In der Prüfung geht es dann nicht nur um das Abfragen von Definitionen oder Theorien, sondern darum, komplexe, reale Situationen zu durchdenken: etwa die ethischen Konsequenzen einer KI-Anwendung im Personalwesen oder den Umgang mit personenbezogenen Daten in der Software-Entwicklung.

So sehen Sie nicht nur, ob Ihre Studierenden verstanden haben – sondern auch, ob sie Verantwortung übernehmen können. Für mich ist das besonders wertvoll, weil es Fachwissen und gesellschaftliche Haltung zusammenbringt – und weil ich sehe, wie die Studierenden anfangen, wirklich kritisch zu fragen und reflektiert zu argumentieren.

Beschreibung der Prüfung:

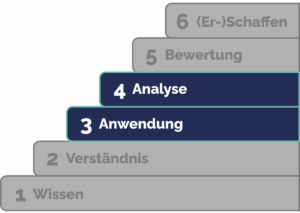

Die digitale Klausur bietet eine strukturierte, aber zugleich flexible Prüfungsumgebung, in der verschiedene Kompetenzstufen erfasst werden können – von Verständnis und Analyse über Anwendung und Bewertung bis hin zu Reflexion.

Anwendung des Constructive Alignment

Die Studierenden:

- kennen zentrale Begriffe der Ethik im digitalen Raum und können diese voneinander abgrenzen (z. B. Moral, Ethik, Normen, Verantwortung),

- verstehen grundlegende ethische Theorien (z. B. Utilitarismus) und können diese auf konkrete digitale Anwendungsszenarien übertragen,

- analysieren systematisch Fragestellungen wie Datenschutz, Informationsgerechtigkeit, Machtverhältnisse, Genderfragen oder Informationsfreiheit,

- reflektieren kritisch gesellschaftliche Auswirkungen digitaler Technologien,

- kennen relevante ethische Kodizes (z. B. ACM, IEEE) sowie Grundlagen des Datenschutzrechts (z. B. DSGVO),

- übernehmen Verantwortung für ihr Handeln im digitalen Raum und können ethische Fragen argumentativ begründen.

Die schriftliche Prüfung besteht aus einer Kombination aus Begriffsdefinitionen, Theorieverständnis und Fallanalysen. Die Studierenden bearbeiten z. B. Fallbeispiele zu KI-Einsatz oder zu Datenschutzfragen und wenden dabei gelernte ethische Theorien sowie rechtliche Grundlagen reflektiert an.

- Sie fordert und fördert sowohl Fachwissen als auch ethische Urteilskraft.

- Die Kombination aus theoretischem Wissen und argumentativer Praxisanwendung spiegelt reale ethische Entscheidungsprozesse in der digitalen Welt wider.

- Die Prüfung ermöglicht differenzierte Bewertungen und fördert kritisches Denken.

- Inputphasen mit Theorien und Begriffen

- Analyse konkreter Anwendungsszenarien

- Gruppenarbeit zu Fallstudien

- Diskussion ethischer Dilemmata

Prüfungsfach:

Digitalethik

Prüfungsform:

Schriftliche Prüfung

Prüfungssystem:

EXaHM

Prüfungsniveau:

5. Semester

Anzahl Prüflinge:

ca. 20

Kompetenzniveaus:

Zum Kontakt:

Zum Kontakt:

Ich halte meine Prüfung für eine Good Practice, weil...

…sie den Studierenden nicht nur Wissen über ethische Konzepte vermittelt, sondern sie dazu befähigt, dieses Wissen aktiv auf aktuelle Herausforderungen im digitalen Raum anzuwenden. Die Prüfung fördert kritisches Denken, reflektiertes Handeln und argumentatives Urteilsvermögen – Kompetenzen, die in einer digitalisierten Gesellschaft unerlässlich sind.